L’affascinante storia della muffa: il koji

Di

Illustrazione di Davide Bonazzi

Provando a tracciare una mappa dei microrganismi e dell’uso che se ne fa nel mondo, ci si presenta una cartina ricchissima di diversità: da sempre l’uomo ha, inconsciamente e consciamente, convissuto con i microbi.

Traendone vantaggi, come lo sviluppo di bevande alcoliche e la conservazione, ne ha assecondato la riproduzione. Da questa lunga storia di convivenza e scambio sono nati, nei millenni, molte migliaia di prodotti fermentati che costellano ogni angolo del pianeta.

Da questa parte del mondo, certo, il ruolo da protagonisti lo giocano lieviti e batteri: fanno ribollire i vini a sud dell’Europa e i mosti d’orzo a nord. Fermentano quello che poi distilliamo, digeriscono l’amido delle nostre farine in ogni panificio, trasformano gli insaccati ed i latti di tutto il continente. Assieme a lieviti e batteri, poi, arrivano le muffe a rendere formaggi ed insaccati ciò che sono e trasformarne il sapore: tanto temute e screditate, se ne stanno un po’ in disparte nell’immaginario popolare.

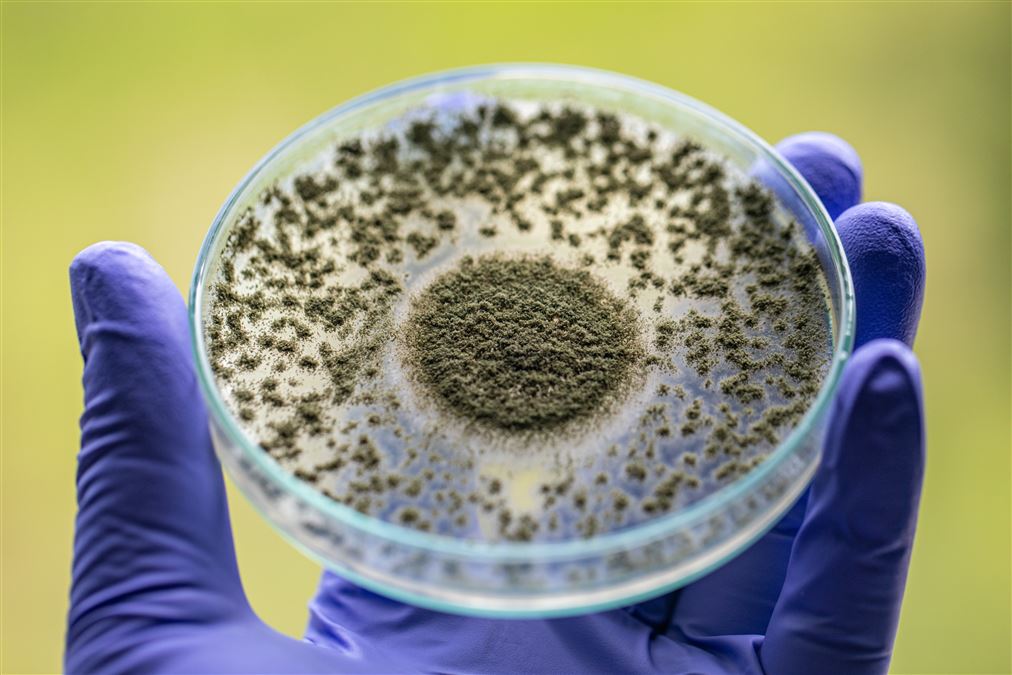

Se, però, spostiamo la lente ad est e guardiamo all'Asia, scopriamo che le tradizioni gastronomiche di alcuni luoghi hanno vissuto in stretta, strettissima collaborazione con le muffe. Il Kōji è proprio questo: un fungo filamentoso (muffa) che ricopre cereali e legumi cotti, mantenuti in un ambiente umido, trasformandoli profondamente. "Kōji" in giapponese, "Qu" in cinese, "Nurukgyun" in coreano: tre tra le tante parole e inflessioni che identificano questa tipologia di muffe appartenenti al genere Aspergillus, questo fungo è l’architrave dietro alla produzione di sake e shochu, miso e salsa di soia, prodotti che sono ormai entrati nel panorama gastronomico di casa nostra, ma che spesso non sappiamo essere prodotti fermentati in cui la muffa gioca un ruolo chiave.

Il Kōji non si mangia da solo: i cereali cotti, infatti, vengono inoculati con diversi ceppi (a seconda delle esigenze) di questa muffa. Quando le spore, Kōji-kin, iniziano a “fiorire”, la muffa attecchisce sul suo substrato e gli enzimi che il fungo secerne convertono gli zuccheri complessi, come l’amido, in zuccheri semplici, e le proteine in amminoacidi liberi. Il Kōji, proprio per questo, è ricchissimo di enzimi attivi. Nel caso del sake, il riso avvolto da questa muffa nobile finisce nel tino assieme all’acqua di fonte e al lievito, dando origine ai processi che restituiscono l’alcol e sviluppano il prodotto finito. Nel caso di miso e salsa di soia, il Kōji viene invece mischiato con altri legumi e cereali e sale, provocando nuovamente una fermentazione ad opera di lieviti, funghi e batteri e trasformando quindi le materie prime nei saporiti prodotti che conosciamo.

L’Aspergillus non fa certo tutto questo per farci un favore: usa, infatti, le molecole che “sblocca” per il suo metabolismo. Proprio per questo motivo, gli uomini hanno preso in prestito i numerosi enzimi per usarli a nostro vantaggio. Nel caso del sakè, insomma, da grani interi il Kōji arriva a liberare zuccheri su cui lieviti ed altri microrganismi andranno a pasteggiare, e per questo il suo utilizzo non è dissimile dalla maltazione e dal ruolo che questa ha avuto nel nostro continente: anche in Eruopa, la produzione del malto aveva lo scopo di ingannare il grano d’orzo, inducendolo a germogliare e sbloccare tutti gli zuccheri ben conservati nel suo cuore, per sorprenderlo d’improvviso con l’arrostimento, cristallizzandone i nutrimenti e dandoli poi in pasto ai lieviti che avrebbero prodotto l’alcol.

Oggi l’utilizzo del Kōji e dei suoi parenti fungini ha scavalcato le sue zone d’origine, e questo fungo prende piede in Europa sulle ali della ricerca e dell’innovazione nel fine dining: una riscoperta che forse può portare anche noi europei a ripensare le muffe ed il valore che queste hanno per il nostro patrimonio gastronomico.

D’altronde, anche i prodotti che classifichiamo come tradizionali non sono altro che il frutto di lunghe contaminazioni tra culture diverse, e, perché no, microrganismi in movimento.